艺术理想是原动力

文|贺绚绚

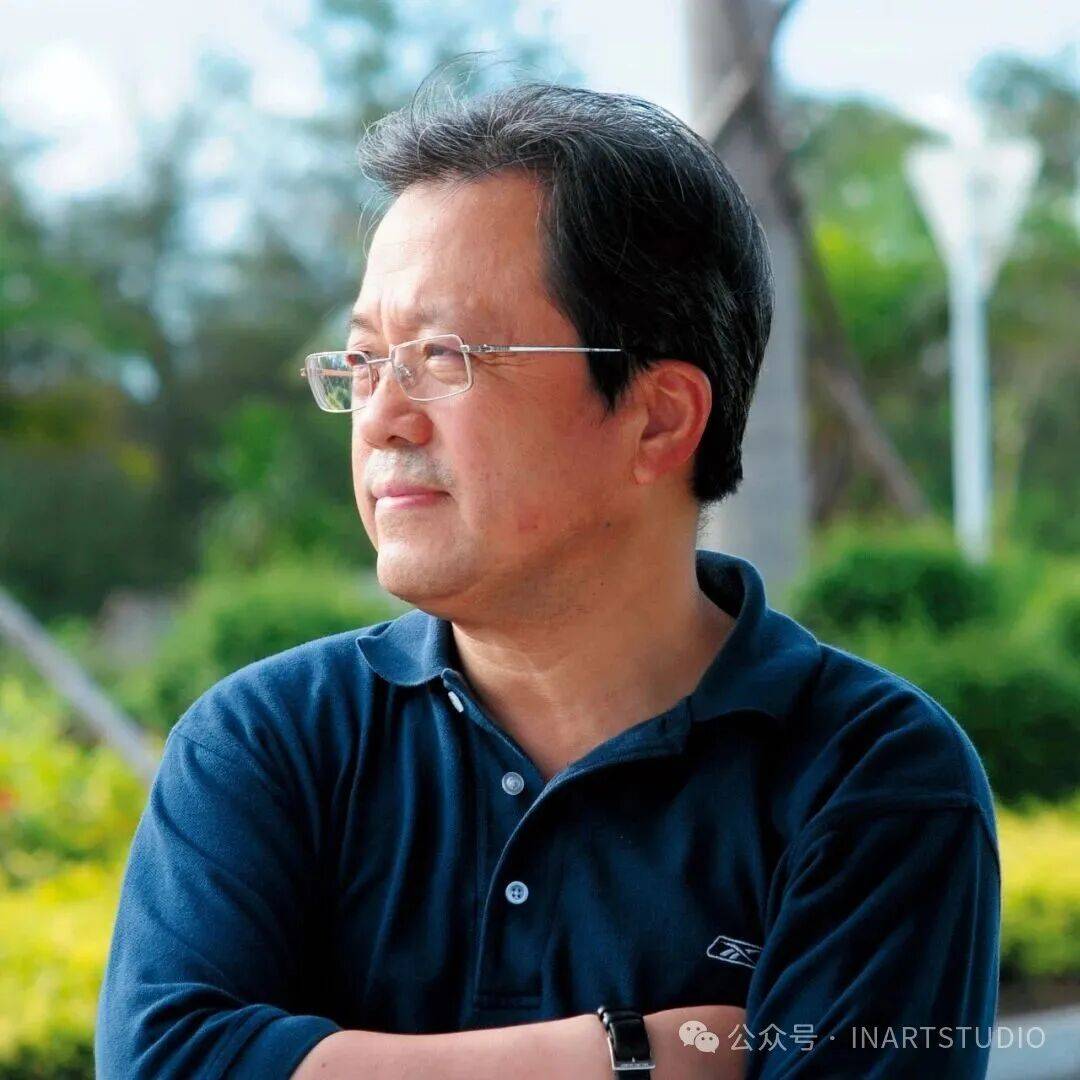

采访冯老师,我是有压力的。他既是艺术家,也对理论颇为关注,同时也是我非常敬重的老师。当然这些都不足以让我有勇气提笔,事实上每次做好写作准备的时候,总是担心因自己的认知程度不充分而写不好,尤其是他的经历非同寻常,艺术人生堪为传奇,可以作为一个时代的标记。我的几个好友知道我要去冯老师的工作室,纷纷报名加入。他对年轻人总是特别关怀,所以有机会来他的画室,我们都是很盼望的。当天正值小年,正好给冯老师拜个早年。大家在门口聚齐后像是回家一样开心的上了楼。冯老师知道我们快到了,早早打开门,在电梯前等,我们一上来,就热情的把大家请进了屋。他的工作室并不大,陈设很简单,落地窗前,一张大桌子周围的地上堆起好高的书墙,桌子旁边的墙上还竖着一张4米的未完成创作草图。他亲自泡了一壶龙井招呼大家。我们说着笑着聊着各自的近况,热闹了好一会儿,特别有过节的感觉,我也放松了下来。看到我们的拍摄小组做好了灯光安排,稍作休整,他就用一向开门见山的平淡语气说道,“贺绚,我们开始吧?”

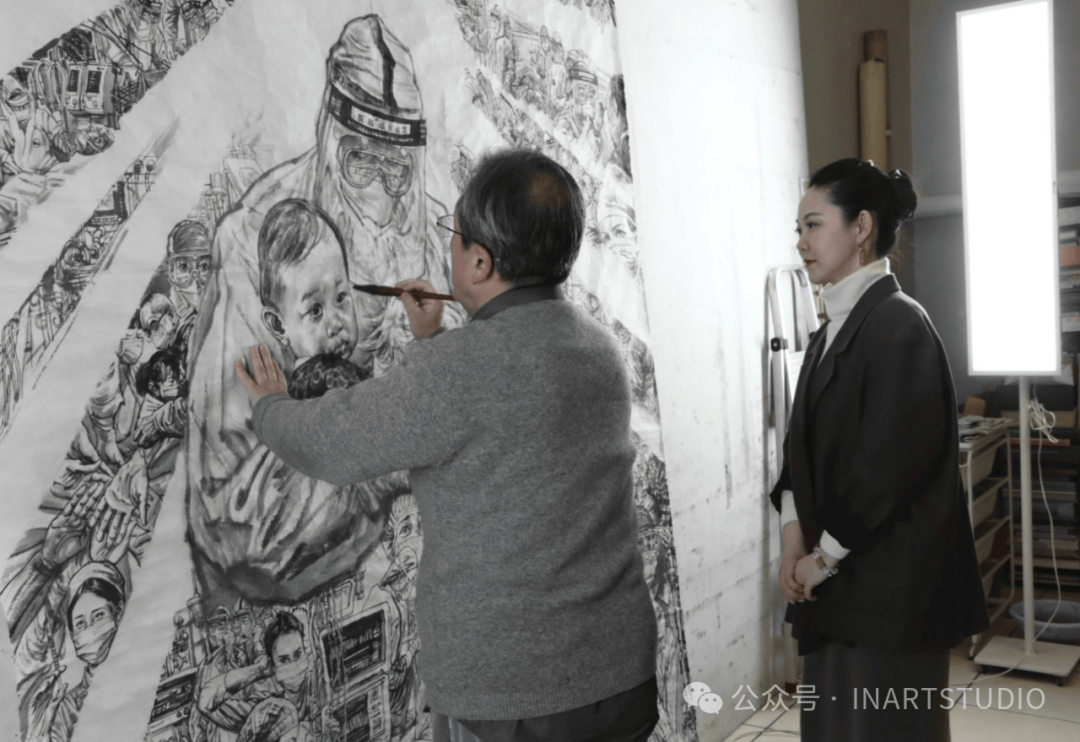

在冯老师的工作室

诺敏河畔的查哈阳农场

绚:之前看过您的一个电视专题片。有个镜头让人难忘:您坐在车里面,哈着气用手指在车窗上画着什么,透过凝着厚厚的水汽的玻璃上的指纹,闪现着窗外的风景,马上就要回到北大荒当年下乡的地方,重温当年的激情岁月。一下车,当年的老朋友马上就认出您了,禁不住热泪盈眶,当年那个画画的年轻人又回来了。

冯远:是啊,在他们眼里,我永远是小冯远,见面之后都非常地高兴呀,那段感情没齿难忘。我16岁下乡去了诺敏河畔的查哈阳农场。诺敏河是嫩江的一个支流,平原地区,西边挨着内蒙古,种水稻,是当年侵华日军在东北开拓的粮食产区。我在这里生活了8年,一直到24岁才去了辽宁。

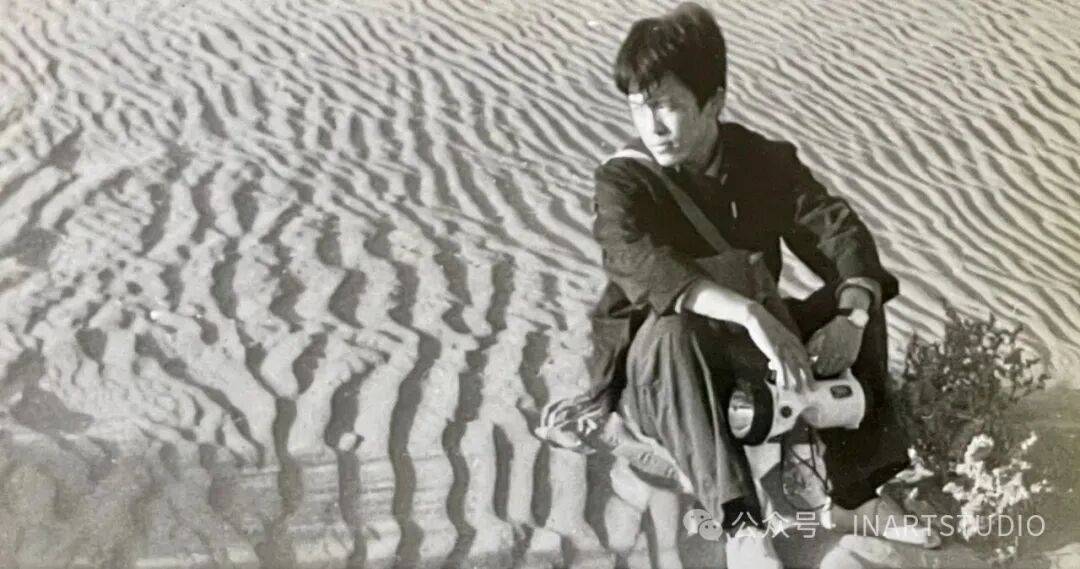

青年时期的冯远

当时我的年龄小,但一样要和大家从事繁重的劳动,在东北广袤的平原上,一条垄七八百米,一天下来非常劳累,这就是自我磨练的一个经历。那时候一颗红心啊,要把自己培养成为能够屯垦戍边,保家卫国的兵团战士,很正能量的。白天种地,晚上我就读书自学画画,还用当时我订阅的《小说月报》改编了连环画、插图。虽然学电影不成,但是感觉画连环画就像当导演一样,同时还是编剧、摄影,连环画里面的所有内容是可以按照故事的情节, 用绘画的手段去展开的。在连队没什么条件,只有墨汁和东北的糊窗户纸,于是就地取材用墨勾线画连环画。

当时有机会看到黑龙江日报和农场的《兵团战士报》,我就画了一组春耕的组画,偷偷地投稿了。结果黑龙江的编辑和审稿的领导就拐弯抹角的打电话到我们连队来,问我们指导员了解冯远的政治面貌怎么样啊?表现怎么样?问得很仔细。等我下工回来,指导员就找到我严肃地说:“冯远,你干了什么好事情?”吓我一跳,我说:“没干什么嘛。”指导员就看着我说:“嗨,画画是好事情,干嘛要偷偷摸摸的,”我说:“我没偷偷摸摸,对,我是寄了稿。”他就笑着说:“吓唬你呢,这是好事情,人家用你的稿子了,来了解你的政治表现了,我把你好一通夸。”

绚:这是您第一次发表自己的作品。

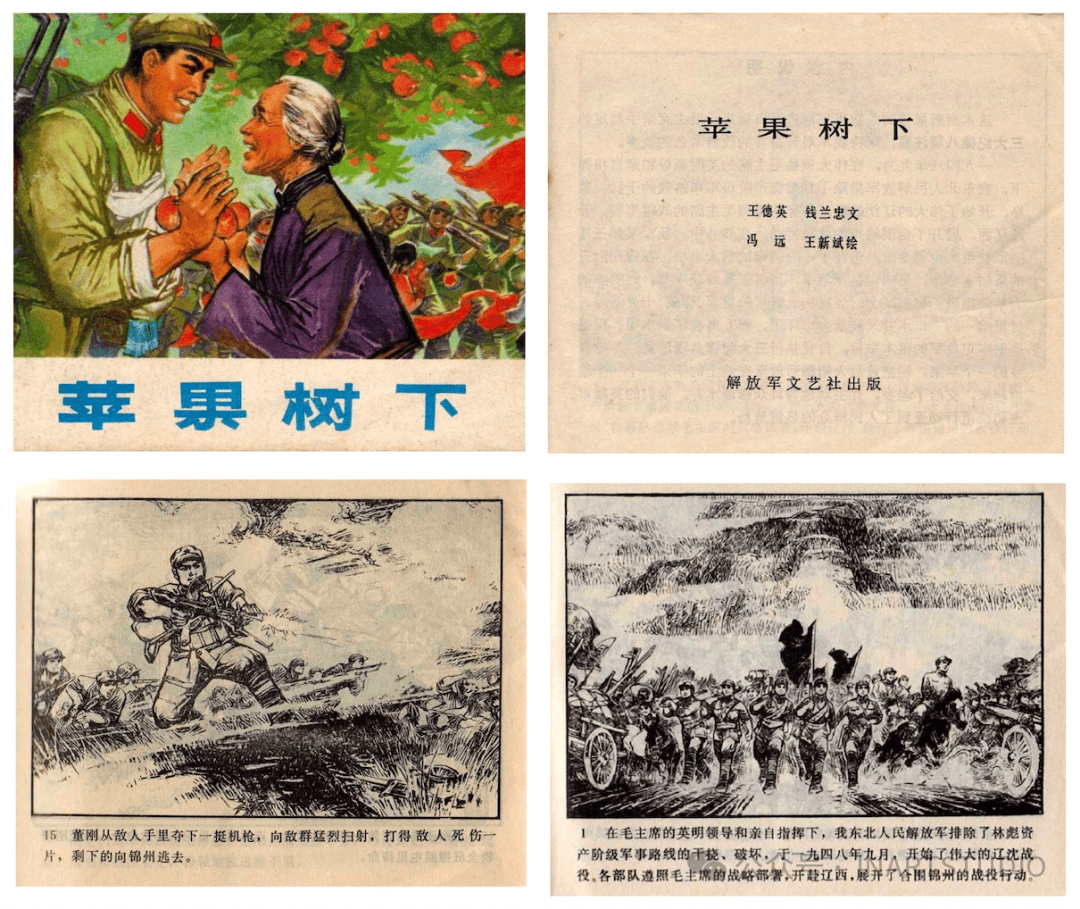

冯远:这是在1972年。这报上一登吧,队里的知青就特别兴奋,觉得哎呀,冯远还能画画,还能出版发表,就把我抬起来扔啊,那个印象特别地深刻。我在连队里受到了肯定,就有机会在农闲的时候参加各个层级和沈阳军区的美术创作学习班。在那里才逐渐理解了创作怎么构思,怎么从生活中间去寻找素材等等。后来有好几家出版社来约稿,希望我创作连环画,长篇的、短篇的都有。解放军文艺也把我借调去画《苹果树下》,作为解放军“三大纪律八项注意”的教育材料。

当时军队的领导也很希望我留在部队,但是因为家庭成分的问题没有留下,一直等到我父亲平反以后,浙江美术学院招生,我才有机会去学习。

《苹果树下》连环画

艺术理想是原动力

绚:您的人生经历伴随着新中国的发展历程而起落。您出生在上海,童年生活是比较优越的。在史无前例的那一段历史时期,家里因政治原因受到了冲击,但是在家学熏陶下就对文学和绘画有了兴趣,尤其是对电影艺术的“一见钟情”,客串过一回电影《宝葫芦的秘密》,喜欢上了电影,想学电影。后来开始从事了艺术创作,在偏远艰苦的环境里,您依旧不言放弃。

冯远:1969年,上山下乡当知青后,学电影的愿望只能放下。那时在农场并没有画画的老师。都是自己想办法创造条件找素材,发挥想象力。70年代初,中国的造船工业落后,但是中国完全靠自己努力造出了第一艘远洋轮船,挺长中国人志气的。我就想象着那番情景,写电影剧本投稿给上海电影制片厂,但是石沉大海。于是我干脆就自己根据有关报告文学改编成了一部连环画。

这本连环画有一百多页,我把文学脚本一段一段分解开按照连环画的方式创作。用东北的糊窗纸折成一片一片的大小,再订成一个本子,然后一张一张的画。一百多张构图里,主要人物前后要一致,还要有故事情节,人物的表情、动作、姿态、造型、背景、构图你都要靠想象来画。我没有船厂的生活经历,就通过找各种报纸,凡是有船的、有工厂的图片我就当成素材。独幅画跟连环画最大的不同是,独幅画的焦点是凝聚在某一个情节和细节,但是画连环画每一个场景,换个角度都不一样,人物的姿态、表情、角度,每一张都不能一样,这培养了我的默写、想象能力和组织画面的能力。大家白天劳动,晚上回来有的喝酒、有的打老k,我都不去,回到炕上就把蚊帐放下来,里面点个小灯,就疯狂地在小本子上写写画画,现在回想起来还感觉就像在昨天一样。

两位恩师,一生难忘

绚:“莫愁前路无知己”,后来您离开诺敏的河畔开启了新的艺术求索之路。

冯远:当时解放军驻赤峰军分区有一个宣传干事叫宋雨桂,他鼓励我得争取出来,要不就可惜了。他前后花了两三年的时间到辽宁省去要了一个跨省招工的指标。跨省招工是很难的,一开始辽宁省不同意。后来老宋真是为我想方设法,从部队转业到了辽宁省的文艺创作办公室(实际上就是文联)后,又费了很大劲把我调入了辽宁文艺创作办公室(相当于辽宁美协)。告别农村的时候,这些村里的老人和一起干活的兄弟姐妹很羡慕,都说冯远你到沈阳后要好好的啊,以后出息了可别忘了咱们啊, 还抓了两个鸡蛋装在我裤兜里。

在恩师宋雨桂家小聚

到了辽宁之后生活条件都改变了,我当时住在辽宁省的一个重点文物保护单位大帅府里。一年多里,在那里跟鲁迅美术学院的很多老师有交往。他们知道我工作勤快、学习努力,给我不少指点。改革开放第一个中国对外交流展览是一个法国19世纪的农村风情展,来北京、上海展出,办公室让我去打前站看展览先睹为快,想想能看到经典的西方原作让我欣喜若狂。

绚:那时能看到法国的现实主义绘画、古典主义绘画简直是太难得了。而且听说赶巧的是,在这个展览上,遇见了国画大家方增先先生。

冯远:是的,记得当时他勉励我,有“空带着你的作品可以来家看看”,感觉当时他说的话是客套,是客气,但是傻傻的我真的带着我在田间地头画的速写和出版的几本小连环画去见了方老师。

方老师仔细翻了我的画,他说:“你没上学?”“没上学。”“为什么不上学啊?他想了半天说:“这样吧,你来考研究生怎么样?”当时研究生是什么我都不懂,我就问方老师:“研究生是什么?”方老师回答我说:“研究生就是画画,这么说吧,就是大学五六年级。”方老师就这样很浅显的鼓励,他说:“你准备吧,我跟学校反映反映,如果有可能你就来试一试。”我当时只觉得这是老师下意识里对一个年轻人的关爱,或者说是提携和鼓励吧。但我真没想到会发生后面的故事。

与恩师方增先(右)

第一次考试没通过,他让我不要灰心,好好努力,来年再来考。用蓝色墨水写得不长的文字,我感到心里一股股的暖流,让我看到这辈子还有希望。我都不敢跟老宋说,我想着怎么办呢,后来我就拿学校的电报给老宋看,他一看,一拍椅子说:“好呀,有出息啦,去呀,去上学,学好了再回来嘛。”走的时候他来送我,当时真是百感交集,我说我一定好好画,上完学我肯定回来。

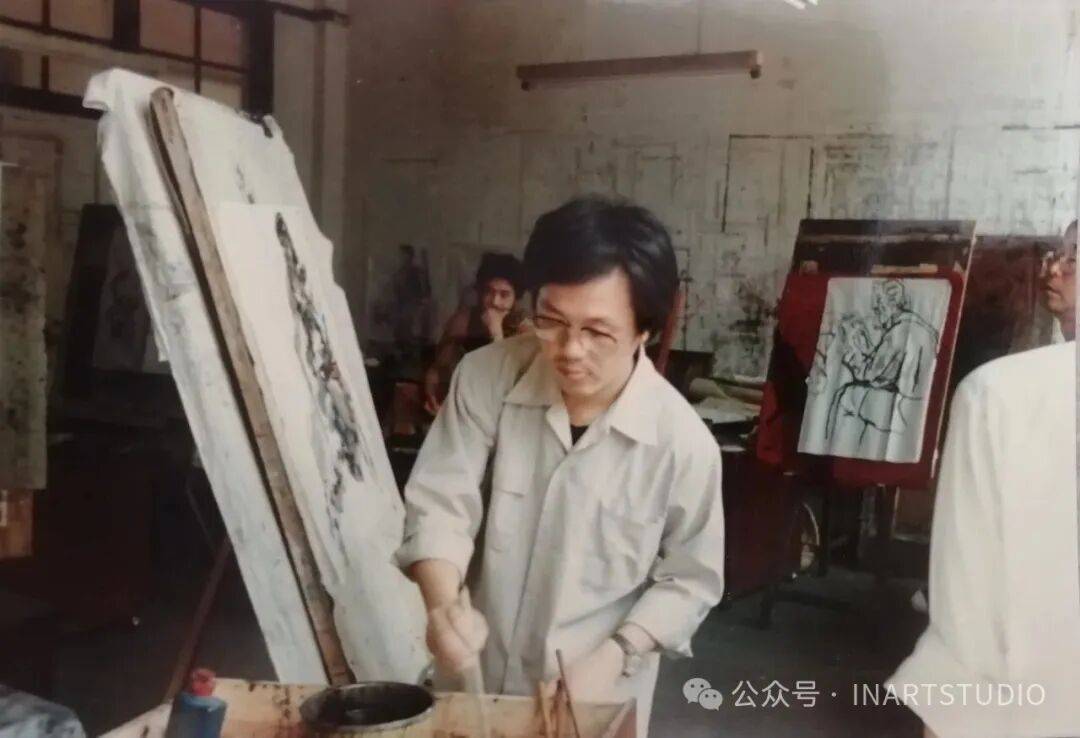

在浙江美术学院学习时期的冯远

就这样我到了学校。但是我课缺的多,高中的、大学的我都得学一遍,我没有退路,只能是背水一战。每天就是在教室、图书馆、寝室、食堂穿梭,学习效率很高。后来我才知道,为了录取我,方老师和系主任还有党委书记、校长一次一次的找省教委,到教育厅说“冯远今年不来,我今年就不招了”。经过多次努力,最后真的批准了。于是我终于成为浙江美术学院1978届的学生,学籍号码是00001号,因为在浙江美院国画排序在第一,在国画里面的人物专业又排序第一,我就成了00001号的浙江美术学院的研究生。

(待续,敬请关注后续发布)

(文字节选自《走进艺术家的工作室》之《诺敏河畔的故事》,作者:贺绚绚)

冯远

1952年生于上海。1978年入读浙江美术学院,1980年留校任教,历任中国美术学院副院长、中华人民共和国文化部教育科技司司长、艺术司长、中国美术馆馆长、中国文学艺术界联合会副主席、党组成员、书记处书记、清华大学美术学院名誉院长、中央文史研究馆副馆长、清华大学艺术博物馆馆长、上海美术学院院长、中国美术家协会名誉主席,全国政协第十一、十二、十三届委员。

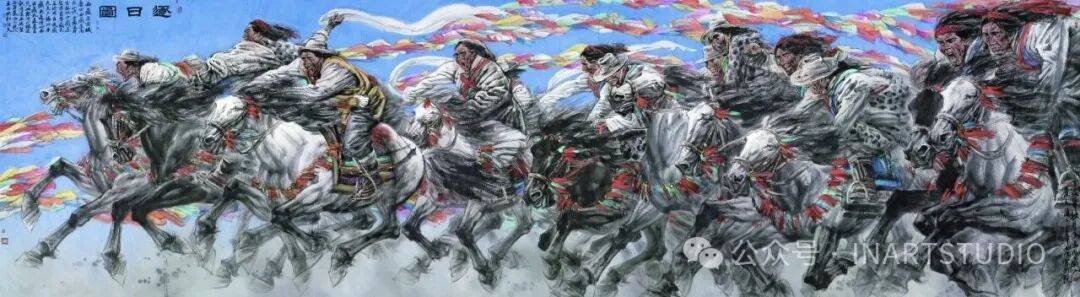

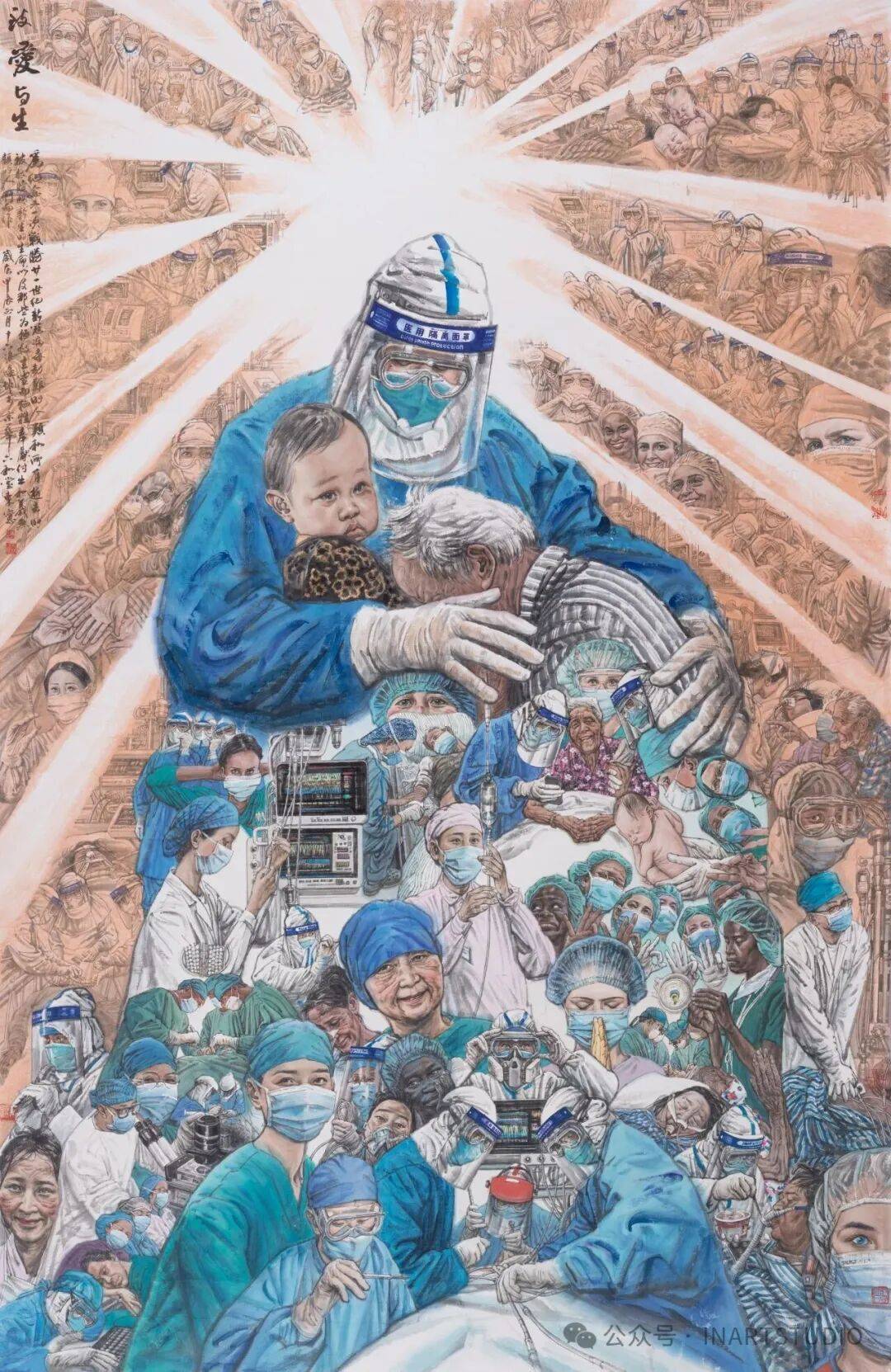

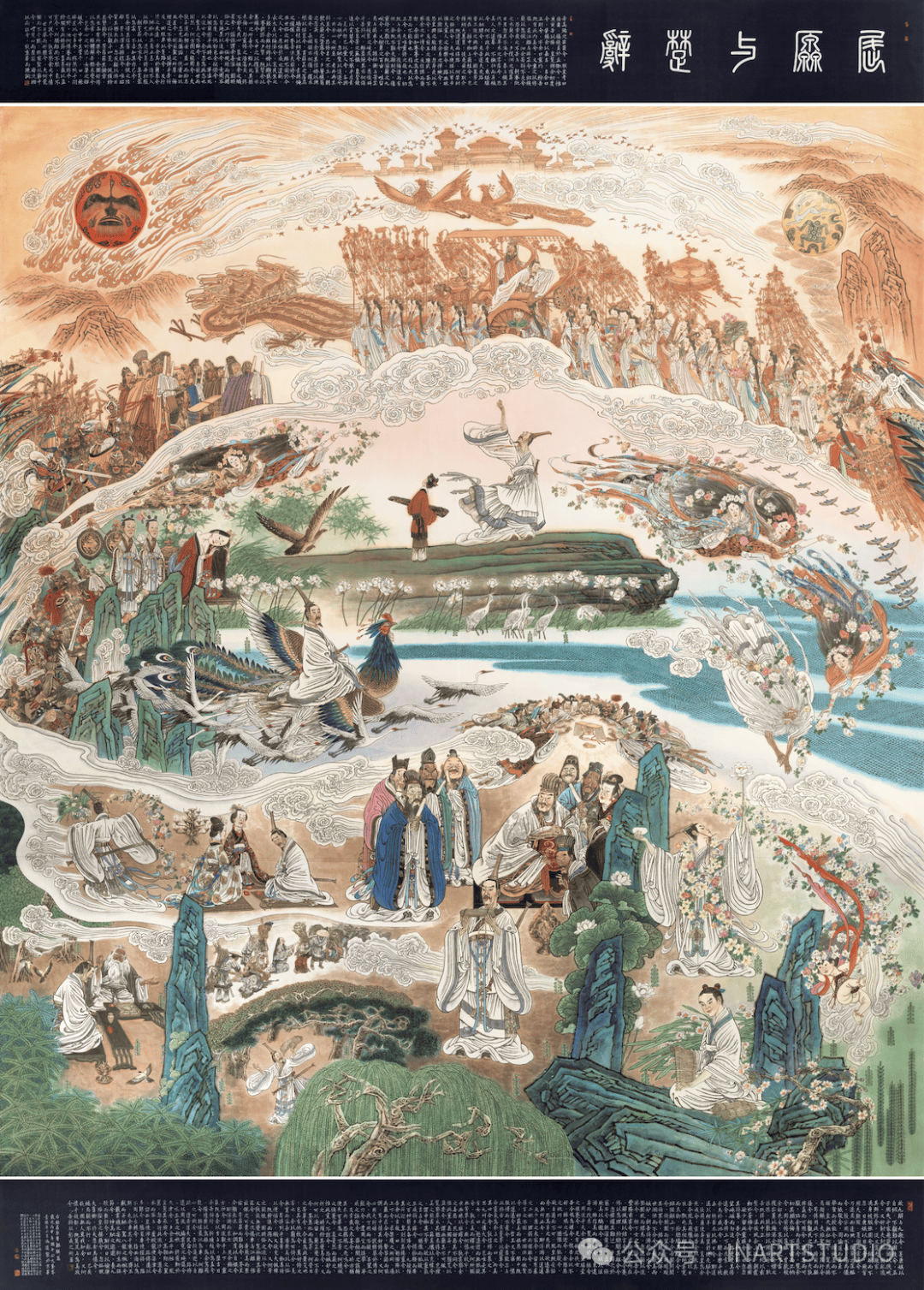

作品多以反映历史题材和现实生活为主,造型严谨生动,生活气息浓郁,绘画形式新颖,尤以擅长创作大型史诗性作品和古典诗词画意作品,出版有作品集、论文集、教材多种。近四十年来,其作品入选国家大型美术展览,获金、银、铜及优秀奖20余次,多次被国内外美术馆、博物馆收藏。

《逐日图》157X560cm 中国画 2008年

《致爱与生》193X297cm 中国画 2024年

《中华文人一》170X396cm 中国画 2021年

《逍遥游》78X80cm 中国画 1985年

《屈原与楚辞》394X550cm 中国画 2016年

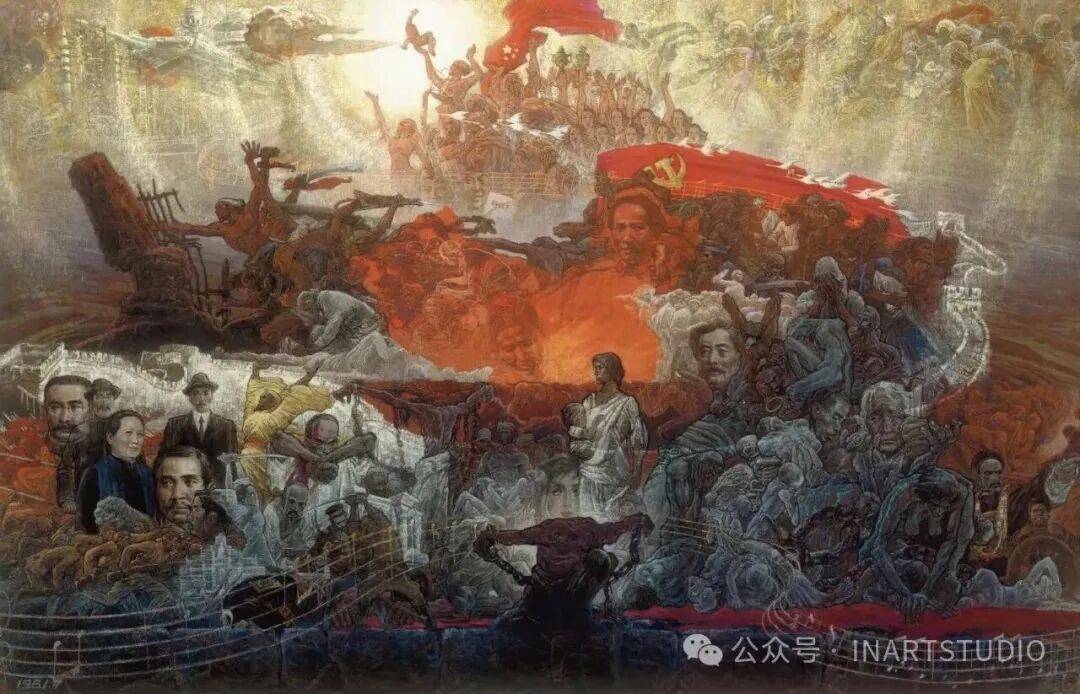

《英雄交响曲》131x314cm 中国画 1982年

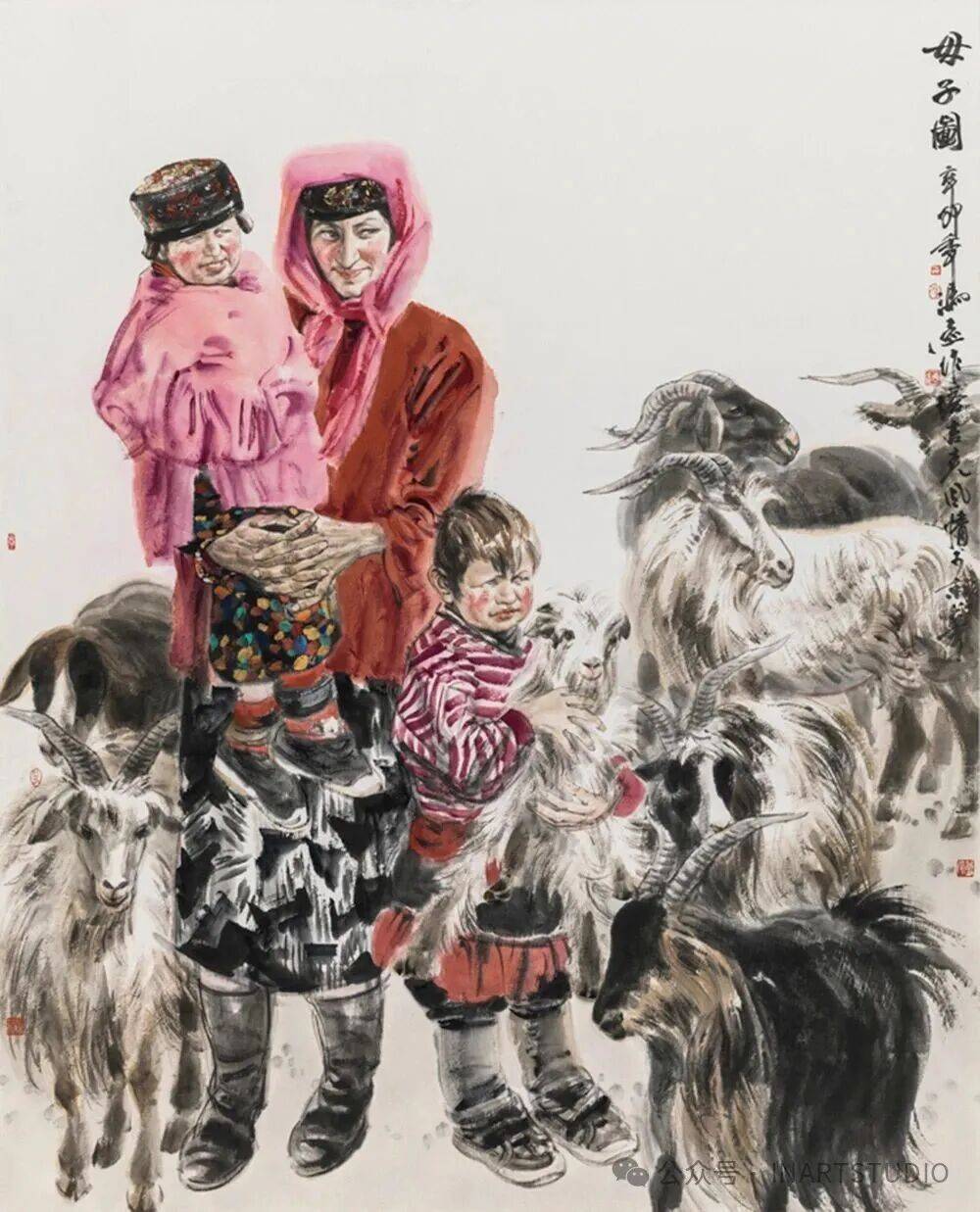

《母子图》116x143cm中国画 2011年

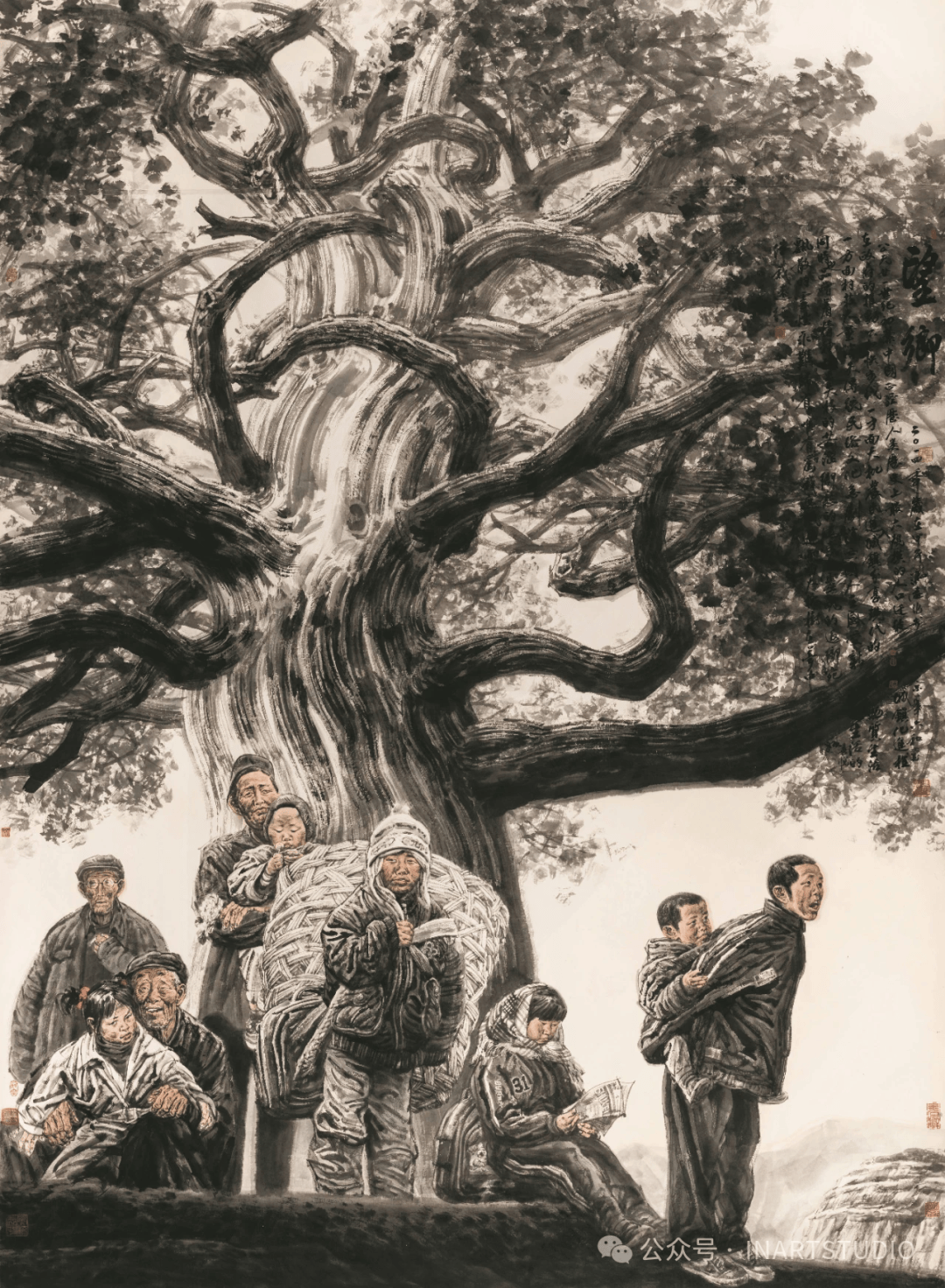

《望乡》 220x300cm 中国画 2014年

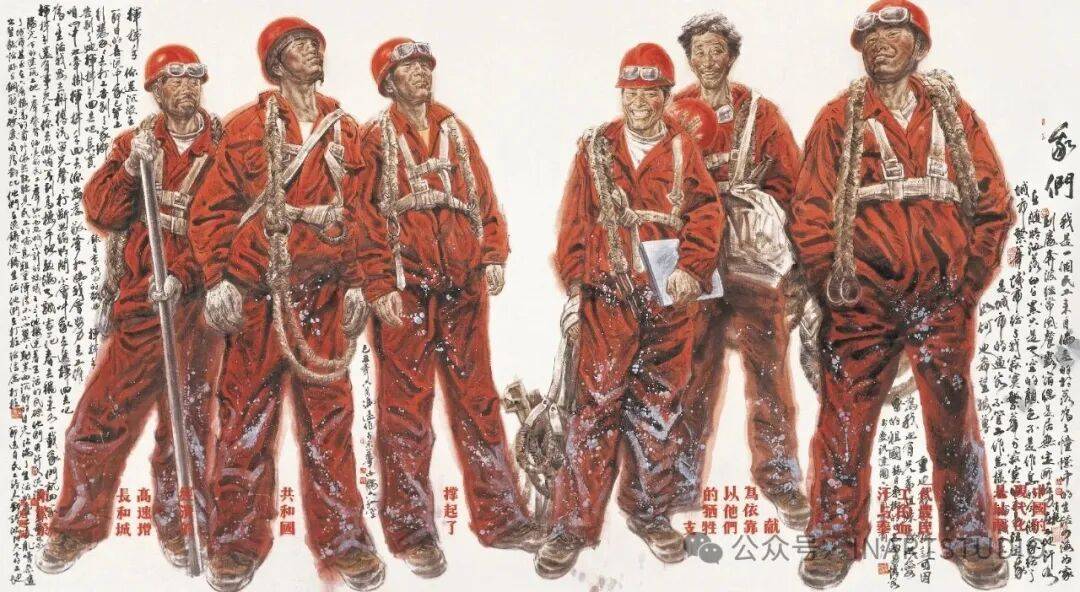

《我们》180x330cm 中国画 2009年

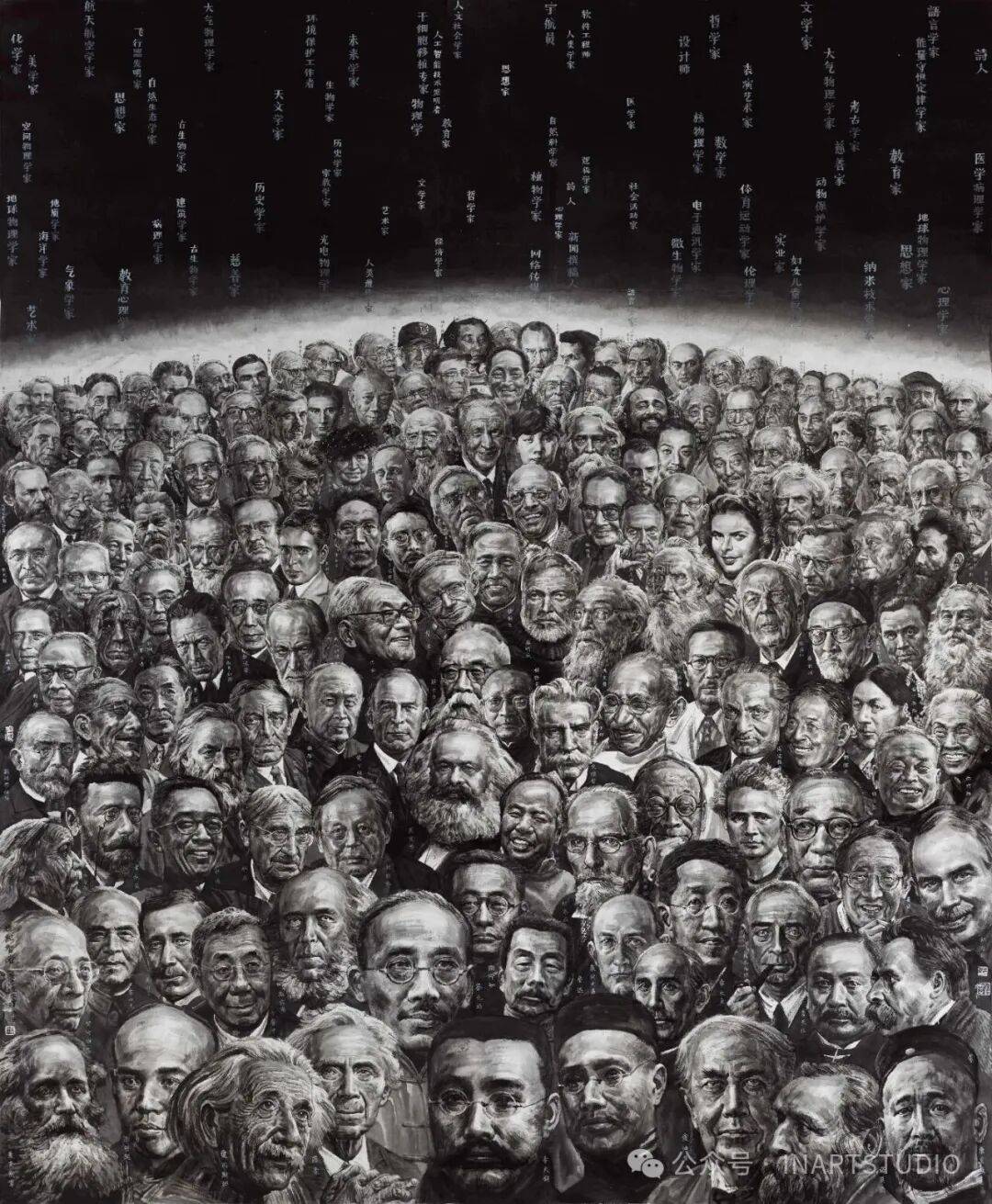

《世纪智者》402x504cm 中国画 2015年

END

标签: